新一轮资本主义扩张,尤其是金融资本主导地位的崛起,意味着全球资本主义体系正在经历一个阶段性转折,也处于新老霸权更替和多个中心各自推动的经济规则竞争交替的胶着时期。新兴经济、半边缘国家在金融资本主导时代的表现,可能蕴含着重塑全球化内容与性质的动力。

张昕

2016年6月24日(北京时间),英国脱欧公投结果出炉,英国选民以52%对48%的比例选择退出欧盟。这无疑是本世纪欧洲乃至世界政治最重要的历史性事件之一。

英国脱欧的主要支持者实际是上一轮美国主导的新自由主义全球化扩张中利益受损的群体,他们以精英眼中的“民粹”做派来表示对自己命运的抗争,要求重新界定他们参与外部世界一体化的方式。而英国脱欧、美国总统选举中唐纳德·特朗普得势、法国尼斯恐怖袭击、土耳其未遂政变、德国慕尼黑恐怖袭击等近期这一系列事件,其实是一个共同历史进程展开的结果,也可以称为一波新的“去全球化”浪潮的开始。

维系战后国际经济秩序,尤其是自由主义经济秩序的“嵌入式自由主义”,在发达国家之间受到重创,新的维系全球化的政治共识需要对全球化的意识形态基础进行重新谈判和缔结新的社会契约。新一轮资本主义扩张,尤其是金融资本主导地位的崛起,意味着全球资本主义体系正在经历一个阶段性转折,也处于新老霸权更替和多个中心各自推动的经济规则竞争交替的胶着时期。新兴经济、半边缘国家在金融资本主导时代的表现,可能蕴含着重塑全球化内容与性质的动力。

一、“全球化”背景下的英国脱欧与欧盟

仅就成员国和欧盟的正式安排来说,英国与欧盟之间所谓“欧盟内、欧元区外”或者“一脚进、一脚出”的安排,使得21世纪初的英国比任何一个欧盟成员国都享有更多的优惠。英国比其他欧盟国家在财政政策上有更多自由空间;和欧盟内部南欧的成员国相比,英国更是几乎没有受到任何欧盟的约束。但在现实中,恰恰是这样的国家率先做出了退出欧盟的决定,此后很有可能会有更多的欧盟成员国加以仿效。

此前英国对欧盟改革主要有四点主张:一、限制来自其他欧盟成员国的移民以及他们在英国可以享受的社会医疗福利;二、确保欧盟的单一市场规则不向欧元区成员国倾斜;三、欧元区提升融合程度的同时确保伦敦金融城的地位不受影响;四、确保各国议会有权力阻止新的立法建议。这些要求很明显都是在英国已享有特殊地位、享有多种优惠安排的前提下,要求更多保护自己的利益,尤其是避免与欧盟一体化之后带来的直接负面效应,保留自己单独行动的空间。由此,英国脱欧的公投结果预示着欧盟作为当下一体化程度最高、制度建设上一直被视为全球其他地区一体化仿效对象,甚至是最终“大同世界”终极象征的地位,都受到重大冲击。

土耳其裔美国经济学家丹尼·罗德里克(Dani Rodrik)曾提出“全球化的三边难题”:在高度全球化(经济一体化)、民族国家和大众民主政治之间只能选择两项,不可能三项同时满足。换言之,国家层面的民主政治和全球化如果并存,那么国家主权必须让渡给真正的全球治理。欧盟被认为是唯一比较好地协调了这三个不可能同时满足条件的例子。此外,在北方发达国家内部,欧洲因自己的一体化实践、对多元文化的践行、主权分享、开放边界、对法治的尊重,一直被视为是比美国建筑在核弹和全球军事霸权基础之上的硬实力更加先进的“文明强权”。如今,英国脱欧之后,更多欧盟成员的退出并非不可能,民粹主义反建制、反欧盟力量也在欧盟其他国家赢得了人心。英国退出之后的欧盟将逐渐褪去曾有过的光环,走下“神坛”。

二、全球化与去全球化

历史重演?

英国脱欧对全球经济的影响不会如同1997、2008年金融危机那样迅速扩张,但是其后续效应也不会迅速消散,除了对英国和欧盟本身的经济影响之外,更加深远的则是对全球化的长远影响。一直到21世纪初,在众多关于全球化前景的讨论和判断中,来自欧美主流声音的共识是,全球化已经到了一个不可逆转的阶段,任何对国内政治经济安排的讨论都要以这个给定的“全球化”作为前提。如今,以英国脱欧为标志性事件,全球化不可逆的乐观前提需要重新审视了。

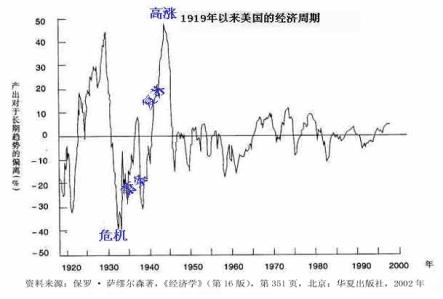

经济史中一般公认的第一波全球化肇始于19世纪后半叶。得益于交通运输成本的迅速下降,仅就跨大西洋商品、资本和人员流动而言,这是一段跨国流动的空前繁荣期,尤其在人员流动上甚至比战后和冷战后的类似全球化浪潮中更加自由。大规模的跨大西洋移民迅速改变了南北美洲的人口构成,后来我们所称的“发达国家”之间的生活水平因此也迅速趋同。此后,第一次世界大战终结了第一波的全球化,短暂和平之后的20年代末大危机催生了全球性的保护主义浪潮、自我封闭的政策和以邻为壑的竞争性汇率政策。这一波实质上的去全球化政治动荡一直持续到第二次世界大战结束。

战后1950、1960年代高度对抗的东西阵营各自在自己的阵营内部推动商品交换和产业布局,以西方阵营为主,逐步建立了战后的国际经济秩序和一系列政治安排,比如在经济领域,最重要的制度安排就是建立了世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织的前身《关税及贸易总协定》(GATT)。

上世纪70年代全球化进程重新开始,以英美为主要推手、以“新自由主义”为理念基础,这一轮的全球化很快从最初国际贸易的复苏发展到1980年代以后金融领域的全面跨国流动。在这个阶段,伦敦作为世界金融中心的地位得以重生,也帮助英国与美国一起成为这一轮全球化的重要支柱国家。到2008年全球金融危机以前,各种指标都显示,全球贸易和资本跨国流动达到了一个新的高峰,而欧洲一体化对此贡献卓著。然而2008年的金融危机导致了1930年代大危机以来世界贸易最剧烈的一次下降,直到今天,全球贸易仍然没有恢复到危机前的高位,欧洲在复苏上的表现更差。

考察世界经济真正形成以来一百五十年左右的历史,不同领域的学者都已经注意到了19世纪末和21世纪初的惊人相似。第一轮全球化的再分配效应在19世纪末到20世纪初激发了对自己的政治反击,此后20世纪初的“去全球化”政治风波直接导致了全球经济30年代在经济危机和各国以邻为壑的经济政策双重压力下全面崩溃,而1920、1930年代的全球经济失序又构成了第二次世界大战的经济基础,那一波的全球化最终成为自己的掘墓人。

而如今,西方世界内部对全球化和精英政治的民粹主义式反击也以类似的方式在重演。在美国,唐纳德·特朗普在获得共和党总统候选人提名过程中一直大打“反全球化”牌,伯纳德·桑德斯能获得民主党内最后挑战希拉里·克林顿的机会,也部分得益于自己对《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)的批评和美国劳工阶层对全球化的全面反对。即便民主党总统候选人希拉里·克林顿曾经是奥巴马总统当年高调推动TPP谈判时的第一吹鼓手,当她自己进入2016年选举季后,也在选战的压力下迅速转向反对和批评TPP。

在欧洲,众多以反移民、反欧盟为核心政治主张的极右翼政治力量在本国和欧洲层面的政党政治中不断壮大,从法国的国民阵线(Front National)、英国的英国独立党(UKIP)、德国的“德国新选择”(Alternative for Germany)到奥地利的奥地利自由党(Freedom Party of Austria)、希腊的金色黎明党(Golden Dawn)、匈牙利的“更好的匈牙利运动”(Movement for a Better Hungary)、意大利的五星运动(Five Star Movement)、瑞典的瑞典民主党(Swedish Democrats)等等,几乎覆盖新老欧洲的所有国家。在欧美之外,俄罗斯、土耳其、印度等中等收入大国或者新兴经济大国过去十多年时间里也出现了对内、对外政策的保守主义转向,在提升宗教地位、弘扬爱国主义理念、强调传统家庭性别观念的同时,也在国际层面呈现出对自由贸易背后的自由主义理念的挑战。

此前关于战后全球化的一般结论是:所谓全球化的“黑洞”主要存在于南北国家之间和南方国家内部,发达国家(北方集团)内部基本理念的统一和政策协调机制的存在都保证了北方集团内部在全球化过程中的相对稳定。而以英国脱欧为代表,这一次,全球化的“黑洞”已经不是传统意义上全球化的边缘地区对全球化核心国家或者对全球化代表的现代性提出的政治反击,而体现的是北方国家集团内部关于全球化的意识形态共识与协调机制出现了松动。原本因为南方国家治理能力普遍较低,1990年代以来甚嚣尘上的新自由主义扩张很容易将“南北矛盾”转换成为南方国家内部的矛盾。而英国脱欧公投、美国特朗普得势、美国国内阶级、种族矛盾的双重聚合以及由此带来的内部暴力进一步上升,都预示着如今类似的机制也开始在北方国家内部发挥作用:北方国家也必须面对全球化对国内社会冲突造成的巨大压力。

此外,1999年在美国西雅图爆发的针对世界贸易组织年会的大规模反全球化示威,一般被认为象征着这一波反全球化浪潮的开始。此后类似的反全球化运动主要还是由各种“体制外”力量通过社会运动、街头政治的方式展开,而这次英国脱欧代表的则是发达国家内更“主流”群体以体制内政治的方式表达自己对全球化现状的不满。

英国脱欧和欧盟未来很有可能的进一步组织溃散,意味着二次世界大战之后建立、冷战之后得到进一步巩固的自由主义世界秩序正在被各种替代性的力量所挑战:美国和欧洲被认为太过民主,多元文化之类的后现代文明被认为是纵容极端主义的温床。全球化曾经被赋予的统合身份和思想、熨平不同维度上差别的功能也相应地遭受质疑。人们以各种方式强调自己对各种低于“全球”的次级或者“地方性”身份和利益的重视,各个维度的政治分野(国家的、民族的、地区的、宗教的、语言的等等)同时被凸显。

一个足以说明此类问题复杂性的事实是:一方面,伦敦仍然是世界金融中心,其地位其实在最新一轮金融资本扩张中借助抢占金融衍生工具市场甚至有明显提升,英国在文化表象上也是多元文化的典范,伦敦的海外移民数量遥遥领先于其他欧洲城市;但另一方面,加入“伊斯兰国”极端组织的约2000名外国人中,有至少四分之一恰恰来自英国!

三、再造“富有者”

与“被剥夺者”

这一轮反全球化、去全球化的升级在发达国家有普遍的经济基础,英国全民公投中支持脱欧的52%选票背后的事实是:过去近三十年来,这一波全球化高潮没有给发达经济体“橄榄形”社会中的广大中间阶层带来更高的生活水准,而这个阶层一般被认为是这类社会最重要的稳定器。

上述这一波全球化进程中的收入结构变迁和政治心理感受的变化并不仅限于英国。2016年7月,麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)在其新近发布的一份报告《比父辈更穷?发达经济体的收入停滞或下降》(Poorer Than Their Parents? Flat or Falling Incomes in Advanced Economies)中指出:过去十多年全球发达国家都经历了中产阶级收入的停滞或者下滑。2005-2014年间,在25个发达国家当中,65%~70%的家庭在过去十年当中实际收入都处于停滞或者缩水状态,涉及的人口超过5.4亿。相比之下,此前二十多年时间(1993年至2005年)里,遭受收入停滞或者下滑问题影响的人口不到1000万。

这个收入无增长的庞大群体曾经习惯了自己父辈经历的物质财富的持续增长,如今却要面对残酷的现实:他们这一代人已经注定不可能维持自己父辈对物质生活不断提升的期待。麦肯锡研究所同时进行的一项民意调查还显示:发达国家内部这个收入无增长群体中,有相当一部分人对全球经济体系正在失去信心,其中有近三分之一的人认为他们子女未来的收入增长境遇会更差,这些人也普遍对自由贸易和移民持负面态度。

在另一项关于全球收入差距的更加长期而全面的研究中,前世界银行首席经济学家布兰科·米兰诺维奇(Branko Milanovic)指出了过去三十年左右全球化的巨大再分配效应:“南北”国家间的差距和发达国家内部的贫富分化都在加剧。具体而言,这一轮全球化的赢家主要是新兴市场的中产阶级、发达国家和新兴经济中(尤其是亚洲)最富裕的一小部分精英人群,输家则是非洲、拉美和大部分前社会主义国家。其中1980-2008年间在全世界收入中居于50-60百分位的人群收入的相对增长是最快的,这些群体对应的正是包括中国、印度、越南在内的亚洲国家的中间阶层。相反,所有发达国家的中间阶层(全球收入体系中居于75-90百分位的人群)则几乎没有增长。

这所谓“两个中产阶级”的故事,背后的因果关系仍需确定,但是发达国家中产阶层作为这一波全球化“失败者”的事实必定给这些国家现有政治体制带来巨大压力,这样的人群会以各种方式改变自己在政治上“沉默的大多数”的窘境。

下一篇:智库:7月英国经济显现收缩

合作伙伴

合作伙伴

友情链接

友情链接